「時」を読み解く

「時」を読み解く 時を読み解く。十数年に渡る探求のまとめ。

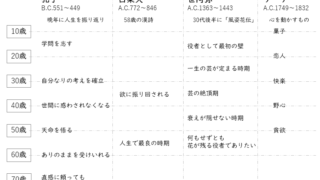

「時」というテーマに関心を持ったのはリーマン・ショックの頃。 株価が大きく変動する時は、普段より時間が早く進むように感じた。 以来、時にまつわる気になる記述と出会うたびにメモを残してきた。 それらすべ...

世界を読み解く方法

世界を読み解く方法  お薦めの本

お薦めの本  世阿弥「風姿花伝」

世阿弥「風姿花伝」  世界を読み解く方法

世界を読み解く方法  世界を読み解く方法

世界を読み解く方法  世界を読み解く方法

世界を読み解く方法  古典に学ぶ人生論

古典に学ぶ人生論  古典に学ぶ人生論

古典に学ぶ人生論  脳と遺伝子の探求

脳と遺伝子の探求  世界を読み解く方法

世界を読み解く方法