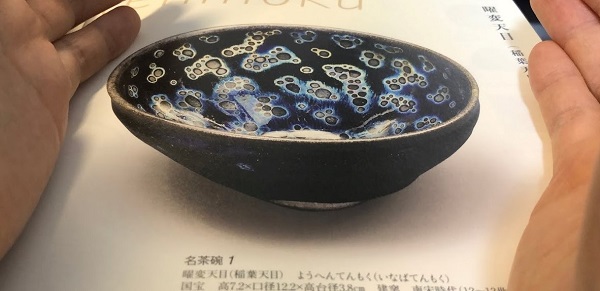

美術館で鑑賞できる国宝6椀、重要文化財20椀を含む100の名茶碗。

それが原寸大の写真付きで紹介されている一冊。

本屋でたまたま見つけてすぐに購入した。

なんたって本を開いて、こんな遊び方ができるのだ。

静嘉堂文庫美術館の「曜変天目」をもしも手に取れたなら…。

千利休の美学について以前、自著に以下のようにまとめた。

茶道の大成者、千利休(1521~1591)。

とくにその空間感覚を同時代のヨーロッパと比較すると、日本の特徴が浮かび上がる。利休の生きた時代は、ヨーロッパではちょうどルネサンス期にあたる。代表する人物の生年を並べると分かりやすい。

- ミケランジェロ(1475~1564)

- コペルニクス(1473~1543)

- ガリレオ・ガリレイ(1564~1642)

- シェークスピア(1564~1616)

ルネサンスとはいったい何だったのか?

たとえば宇宙に目を向け、地動説を唱えたコペルニクスやガリレオ・ガリレイのように、人間の世界観を極限まで広げようとしたのがルネサンスの特徴ではないだろうか。

だが、同時代の日本文化を代表する利休はその真逆を行く。和室の原型とされる慈照寺(銀閣寺)の一室「同仁斎」に倣って、茶室の基本は四畳半だったが、利休は二畳にまで縮めた。まるで手の届く範囲に全宇宙があるのだ、と語っているかのようだ。

手の届く範囲に全宇宙があり、茶碗を手に取るのは銀河のひとつをすくい上げる感じ。

それが茶道なのだと、私は勝手に解釈している。

だから美術館ではガラスケース越しにしか見ることのできない名茶碗を、

原寸大の写真で手に取ったように想像できるこの図鑑は嬉しい一冊なのだ。

コメント