日本文化探究の旅

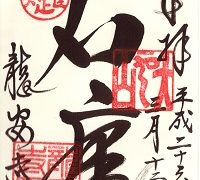

日本文化探究の旅 伊勢参り・熊野詣の御朱印をふりかえり

長期旅行の楽しみの一つは御朱印めぐり。いただいてきた御朱印をふりかえって雑感。 伊勢神宮関連の御朱印は簡素。引き算の美学なのか、参拝者が多いからなのか。 COVID-19襲来以降の傾向なのか、書き...

日本文化探究の旅

日本文化探究の旅  日本文化探究の旅

日本文化探究の旅  日本文化探究の旅

日本文化探究の旅  日本文化探究の旅

日本文化探究の旅  日本文化探究の旅

日本文化探究の旅  日本文化探究の旅

日本文化探究の旅  日本文化探究の旅

日本文化探究の旅  日本文化探究の旅

日本文化探究の旅  日本文化探究の旅

日本文化探究の旅  日本文化探究の旅

日本文化探究の旅  日本文化探究の旅

日本文化探究の旅  日本文化探究の旅

日本文化探究の旅  日本文化探究の旅

日本文化探究の旅  日本文化探究の旅

日本文化探究の旅  日本文化探究の旅

日本文化探究の旅  日本文化探究の旅

日本文化探究の旅  日本文化探究の旅

日本文化探究の旅  日本文化探究の旅

日本文化探究の旅