歴史入門書というジャンルは次から次へと出版されては消えていく。

つまりはどれも似たり寄ったりで、他の本の焼き直しということなのだが、

今回読んだこの本は出色のできばえで、名著として長く残りそうだ。

ローマ史の研究者である著者は、

すべての歴史は現代史と結びつけて解釈されるものであり、

「歴史家は、いつの時代も客観的に史料を読んで、歴史の真実を見いだそうとはしているのですが、やはりその時代の抱えている問題や、歴史家自身の経験というものにその考察が引きずられてしまうものなのです。歴史というものは、すべてそれが考察された時代背景や、考察者の経験などのフィルターを通らざるを得ない。そういう意味で、私はすべての歴史は現代史だと考えています。」

だからこそ歴史に学ぶことで今に活かすことができるのだと説く。

「歴史に学ぶということは、過去を知り、その知識を今に活かすということですが、そのためには「今」起きていることと過去の歴史との類似に気づくことが必要です。」

西洋と東洋では民主主義の土壌が違う

もっとも印象的だったのが西洋と東洋では民主主義の土壌が違うという指摘。

「ローマでは皇帝ですら民衆にその姿を晒し、同時に民衆は皇帝の行動を注視しています。そして、民衆は皇帝の態度が気に入らないと、平気で批判します。皇帝は権力の維持に民衆の人気が必要なので、人気が落ちないように、常に民衆に姿を晒し、民衆が好むようなパフォーマンスをする必要がありました。」

日本では天皇や将軍が民衆の前に姿を表わすことがなかったし、

批判しようものなら処刑されるのがオチだった。

「西洋では民衆の前に姿を見せることが為政者の権威につながり、逆に東洋では、民衆に姿を見せないことが権威になったのです。実際に民衆の意見が採用されるかどうかは別にして、距離感を近くすることが民衆が為政者の行う政治に口を出していいという、ある意味、民主主義的な考え方を育んだのです。」

少しずれるがイギリスのキャサリン妃が出産後すぐにお披露目に現れ、

この習慣は一体?と首をかしげたが、あれは王室の権威につながるのか?

今の形の宗教では戦争は終わらない

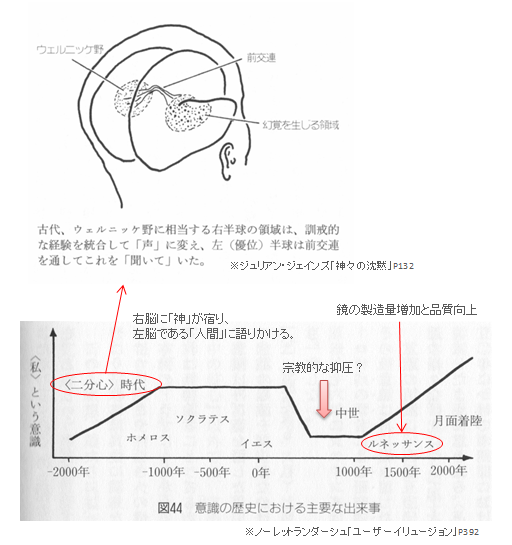

著者は宗教が誕生する過程の仮説としてジュリアン・ジェインズを支持。

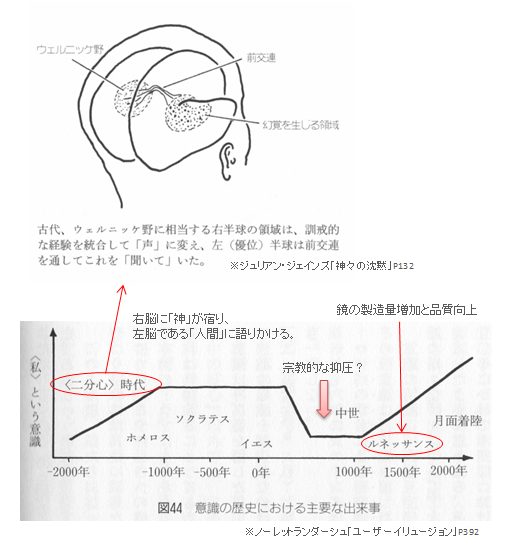

古代人はバイキャメラル・マインド(二分心)状態にあり、

右脳に「神」が宿り、左脳である「人間」に語りかけるという仮説。

しかし文字の出現により、二分心は後退し意識が芽ばえていく。

その過程で神々の声が聞こえなくなったことで神託が必要になり宗教が生まれる。

そして一神教が多数派になったために、一神教は唯一絶対神であるがゆえに、

他の神の存在を許容できず、宗教対立に端を発した戦争に終りが見えない。

「戦争は勝っても負けても破壊しかもたらしません。それなのに、もう二千年以上も戦争を繰り返しているということは、今のままの宗教では、人間は戦争をやめることはできないのではないでしょうか。」

「現在の状況は、紀元前一〇〇〇年頃に、人間が意識を持ったことから始まっているのですから、現状を打開するためには、もう一つ、人類が新たなステップに進むことが必要なのではないか。」

バイキャメラル・マインド(二分心)仮説とは?

ジェインズは人間の意識がいつ誕生したのかを探る中で、

古代ギリシアのホメロスの作品「イーリアス」に着目する。

- 意識や精神の活動に当てはまる言葉がない

- 登場する英雄には意思がなく神々の言葉によって行動している

このことから遠い昔、人間の心は、

- 命令を下す「神」と呼ばれる部分

- それに従う「人間」と呼ばれる部分

に二分されたバイキャメラル・マインド(二分心)状態にあったのではないか。という仮説を著書「神々の沈黙」で披露している。

ノーレットランダーシュ「ユーザーイリュージョン」とセットで読むのがオススメ。

永遠に生きると思って学ぶ

長くなったので最後にもう一つだけメモ。

今年40歳になって、ふと冷静に考えると、

「どんなに学んでも、しょせん趣味だから、死んだら何も残らないよね。」

でも著者が紹介していたガンジーの言葉を読んでなんだかスッキリ!

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.

(明日死ぬと思って生きなさい。永遠に生きると思って学びなさい。)

コメント