平家の栄華と滅亡を描いた「平家物語」が叙事詩なら、

「建礼門院右京大夫集」は抒情詩・平家物語と言える。

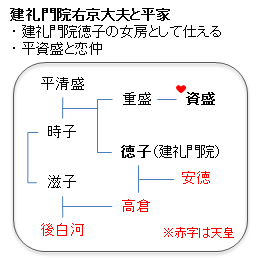

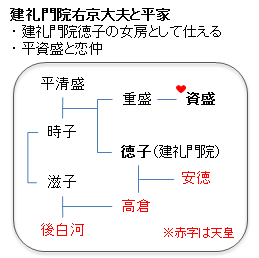

作者・建礼門院右京大夫の立ち位置は、

そして鴨長明や慈円とだいたい同世代だから、

「方丈記」や「愚管抄」と同時期の古典ということになる。

雲の上に かかる月日の ひかり見る 身の契りさへ うれしとぞ思ふ

春の花 秋の月夜を おなじをり 見るここちする 雲の上かな

「建礼門院右京大夫集」上巻の書き出しは、

心より慕う中宮・徳子の姿を「雲の上にかかる月の光」や

「春に咲き誇る桜と秋の澄んだ月が同時に現れたよう」と絶賛。

平家の栄華、そして平資盛との恋。華やかな情景が描かれる。

でもそんな幸せな情景は、源平合戦によって一変。

下巻は資盛が木曽義仲に敗れ、都落ちするところからはじまる。

そして壇ノ浦の戦い。資盛の訃報が彼女のもとに伝わる。

悲しとも またあはれとも 世の常に いふべきことに あらばこそあらめ

世間なみに「悲しい」とも「あはれ」とも言いがたいと絶句。

やがて徳子が壇ノ浦で一命をとりとめたと聞き、訪ねるも・・・

今や夢 昔や夢と まよはれて いかに思へど うつつとぞなき

その変わり果てた姿に、今と昔のどちらが夢なのか?と絶唱。

悲嘆にくれる右京大夫は、あるとき星空の美しさに心を奪われる。

「十二月ついたちごろなりしやらむ・・・ふけぬるほど、丑二つばかりにやと思うほどに、ひきのけて、空を見上げたれば、ことに晴れて、浅葱色なるに、光ことごとしき星の大きなる、むらなく出たる、なのめならずおもしろくて、花の紙に箔をうち散らしたるによう似たり。今宵はじめて見染めたる心地す。先々も星月夜見なれたることなれど、これは折からにや、異なる心地するにつけても、ただ物のみおぼゆ。」

「花の紙に箔をうち散らしたるによう似たり」の部分が美しい。

星夜を描いた古典の名文、と賞賛されているらしい。

この文章の末尾にはこんな和歌がそえられる。

月をこそ ながめなれしか 星の夜の 深きあはれを こよひ知りぬる

すべてを失い「あはれ」の先に、星空へのロマンを見出した。

以後、星空を題材にした和歌を次々と詠み上げる。

なにごとも かはりはてぬる 世の中に 契りたがはぬ 星合の空

すべてが変わり果ててしまった世の中においても、

星と星の出会う、七夕の約束は変わることなく守られていますよ。

光に満ちた、資盛とのきらめくような恋は、やがて星になった。

人は死んだら星になる…いつから言われはじめたか分からないけど、

右京大夫の見上げる星には、きっと資盛がいたんだろうね。

コメント