古代日本は星に対する関心が薄かった?

かつての「広辞苑」編者、新村出(1876〜1976)は、

古代日本の星に対する関心の薄さを指摘した。

「支那の星学説、占星術及び星辰崇拝が輸入されないうちの、日本人が天体に対する注意は、少なくとも文献の徴すべき限りにおいては、皆無と申してよろしいほどであります。」(日本人の眼に映じたる星[1900])

具体的には以下の通り。

- 中国由来の七夕への関心は星ではなく、恋愛を詠う和歌の題材になり、

- 星そのものを読んだ和歌も極端に少なく、

- 星を読んでも「星月夜」と「月」をくっつけてくる。

- 古事記に星の神様は登場せず、専らの関心は太陽にあった。

- 日本書紀には7世紀の舒明天皇の時代まで彗星や流れ星に関する記述がない。

実はこの指摘に奮起して日本固有の星信仰を追い求めたのが、

あの野尻抱影(1885〜1976)なのだが、脱線するのでいったんおいておく。

平安末期から鎌倉時代に、ようやく星を詠う和歌を見つけられるが、目立つものがない、

と辛口な新村が「星夜讃美の女性歌人」として絶賛したのが、建礼門院右京大夫。

「題詞の文といひ歌句といひ際立った巧緻をみないけれど、率直に天象を叙して星夜に感激し『ただ物のみおぼゆ』と意味深長に余韻を含ませた筆致は、幾度読んでも飽きない。かくの如く星夜を讃美した叙景抒情兼ね備わった文字は、国文学史上の絶唱と云っても過言ではあるまい。」

その該当部分については、すでにまとめたことがあるので繰り返しになるが、

建礼門院右京大夫集、星夜の絶唱

建礼門院右京大夫(1153〜1185)は、

平清盛の娘で安徳天皇の母、建礼門院徳子に仕える女官で、

平清盛の孫(重盛の子)の資盛と恋仲にあった人物。

壇ノ浦での戦いで資盛を失い、悲嘆にくれる右京大夫は、

あるとき見上げた星空の美しさに心を奪われる。

「十二月一日ごろなりしやらむ・・・ふけぬるほど、丑二つばかりにやと思うほどに、ひきのけて、空を見上げたれば、ことに晴れて、浅葱色なるに、光ことごとしき星の大きなる、むらなく出たる、なのめならずおもしろくて、花の紙に箔をうち散らしたるによう似たり。今宵はじめて見染めたる心地す。先々も星月夜見なれたることなれど、これは折からにや、異なる心地するにつけても、ただ物のみおぼゆ。」

星空を「花の紙に箔をうち散らしたるによう似たり」と評する部分が美しい。

そして末尾に次の歌がそえられる。

月をこそ ながめなれしか 星の夜の

深きあはれを こよひ知りぬる。

月の美しさは眺め慣れていたが、星空にこれほどの趣があることを今宵知った。

この日の星空を天文学で読み解くと

この時、右京大夫が見た星空を天文学で読み解くこともできるという。

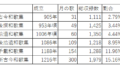

- 天文月報第23巻6号「右京大夫が見た星について」[1930]

右京大夫が星を眺めた場所は、現在の大津市坂本町のあたり。

北西方向は比叡山にさえぎられるため、琵琶湖方向の東南の空を眺めたはず。

当時の旧暦12月1日は現在の暦で言う大晦日か正月あたりで、

その午前2時頃の東南の星空はというと、木星と土星が際立つ。

「今宵はじめて見染めたる心地」がしたのは、

東南の空に月、木星、土星が固まって輝いていたからではないか、

との指摘だった。

そうそう今はアプリで星空を再現することができる。

iPadに入れてある「星座表」で調べてみるとたしかに。

文学と天文学を重ね合わせるというのは興味深い。

コメント