最近は中国から飛んでくるpm2.5の問題もあるけど、

冬は空気が澄んで夜空が綺麗に見える季節。

東京でもすぐにオリオン座が見つけられるほど。

昔の人は冬の夜空をどう見ていたのだろう。

「十二月ついたちごろなりしやらむ・・・空を見上げたれば、ことに晴れて、浅葱色なるに、光ことごとしき星の大きなる、むらなく出たる、なのめならずおもしろくて、花の紙に箔をうち散らしたるによう似たり。今宵はじめて見染めたる心地す。」(建礼門院右京大夫集)

日本の古典には星空の美しさを描いた記述は少なく、

わずかに「建礼門院右京大夫集」に見られる程度かな。

このほかでは藤原定家の日記「明月記」に星の記述があり、

セットで陰陽師、安倍晴明の子孫(泰俊)が出てきたりする。

星は占星術の対象で美しさをめでる人はいなかったのかな。

そこで「冬の星」ではなく「冬の月」を探してみた。

まず思い当たるのは、菅原道真の漢詩「月夜見梅花」。

月燿如晴雪(月の輝くこと晴れたる雪の如し)

梅花似照星(梅花は照れる星に似たり)

可憐金鏡転(憐れむべし 金鏡転じ)

庭上玉房馨(庭上に玉房の馨れることを)

雪積もる月下の夜、星のように輝く梅の花とその香りをめでたもの。

でもこれは夜空の月を見上げた感じはないかな。

次は紫式部「源氏物語」朝顔の章(1001年)から、

「時々につけても、人の心を移すめる花紅葉の盛りよりも、冬の夜の澄める月に、雪の光りあひたる空こそ、あやしう、色なきものの、身にしみて、この世のほかのことまで思ひ流され、おもしろさもあはれさも、残らぬ折なれ。」(源氏物語・朝顔)

四季折々の花よりも、冬の夜に雪を照らす月の光が心にしみる…

このあと源氏が御簾をあげさせて、夜空をあおぐ場面が描かれる。

でも平安時代初期には冬に対する関心自体が薄かったのかも。

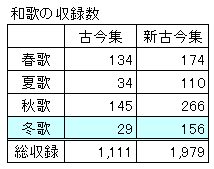

古今和歌集(905年)と新古今和歌集(1205年)の和歌を数えると、

この300年で日本人の冬への関心が増していることに気がついた。

古今集・冬歌の月はわずかに2首。

そのうち1首は百人一首にも残る坂上是則のもので、

朝ぼらけ 有明の月と 見るまでに 吉野の里に 降れる白雪

情感ではなく情景を詠ったもの。

新古今集になると冬歌の月は26首に膨れ上がる。

世の中に なほもふるかな しぐれつつ 雲間の月の いでやと思へど

もみじ葉を 何惜しみけむ 木の間より 洩りくる月は 今宵こそ見れ

霜こほる 袖にも影は 残りけり 露よりなれし 有明の月

一首目は和泉式部のもので、

時雨の降るなか、月は雲の外に出ようとしているけど、

私は涙しながらも、出家できずに憂き世で日々を過ごしている…

なんて寒さで寂しさがいっそう増すような描写をしている。

10世紀から13世紀かけての和歌の主題が春から秋へうつり、

花鳥風月に寂しさや冷たさの感覚が宿りはじめる。

それにともない冬への関心がしだいに増していく。。。

これがやがて「わび・さび」の源流になるのかもしれない。

コメント