投資家には勝負の心得のようなものが必要だ。

それを私は主として将棋の羽生善治さんの著書に学んできた。

そんな羽生師匠と同い年でタイトル争いを繰り広げる、

森内俊之さんが勝負哲学を描いた本を出した。

初めてタイトル戦を戦った相手が当時七冠の羽生さん。

同じ時代にこんな天才に立ちはだかられては…

というのは素人の発想なのだろう。

「たぐい稀な才能の持ち主を近くで見ながら、自分にはどのような才能があるのか、自分はどのような努力をすればいいのかということを模索し続けてきたら、自分でも予想できなかったような結果が待っていた。」

おそらくSNSの普及により、群れているだけの人間関係が増えた。

得体の知れない安心感を求めて、烏合の衆に埋没しないためには、

やはり身近に好敵手や目標となる人が必要なのだろう。

そして羽生さんの「直感的な判断力」に対して、

「私の長い棋士人生を支えてきたのは、「考える根気」なのではないかと自分では思っている。飛び抜けた才能や技術を持っているわけではない。好戦的でなく、闘志が前に出ることのない性格も、本質的に勝負に向いていないのではないかと思うことがある。それでもここまでの思わぬ成績を収めることができているのは、局面を観察して分析し、最善手を求めて考え続ける根気が人と比べてあるからなのだと思う。」

まさに大器晩成型の名言だね。

そして根気は落ち着きにもつながり、

「一回目のミスはそれほど大きく情勢に影響しない場合も多いのだが、動揺した精神状態で犯す二回目のミスは致命傷となりうる。大切なのは、冷静になって丁寧に考え直すことだ。へたに取り繕おうとすると、余計にピンチを招くことになる。」

なんて分析も様々な分野に関連してきそうだ。

また面白い指摘がされていて、最近の将棋のタイトル戦は、

40歳をすぎた「羽生世代」のメンバーで争うことが多く、

「羽生さんという稀代の棋士が私たちの世代を引っ張ってきてくれたことも大きいのだが、もう一つ理由があるとすれば、この世代がアナログとデジタル、両方の時代の将棋を知っているということが理由なのではないかと考えている。」

ネット越しの対戦だけでは真の強さは身につかず、

やはり人間同士が顔を合わせて指すことが重要と説いていた。

最近、私自身も図書館へ行って調べものをしたり、

本物をこの目で見るため現地に足を運んだりすることが増え、

やはり情報は足で稼ぐものなんだなぁとしみじみ感じてたところ。

しかし棋士の本はハズレがないのは、なんでだろう???

|

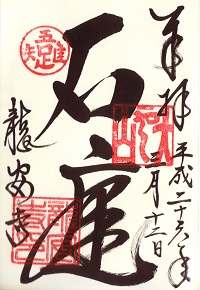

覆す力 (小学館新書)

(2014/02/03) 森内 俊之 |

コメント