夢とは何か?

脳科学の観点から説明すると、

- 日中の体験の整理や保管を行う作業が「睡眠」で、

- その編集作業中の一部がかいま見えるのが「夢」。

夢は日中の覚醒した状態のオマケというところだ。

でも、荘子の語る「胡蝶の夢」は違う。

「昔、荘周、夢に胡蝶と為る。栩栩然として胡蝶なり。自ら愉しみて志に適へるかな。周なることを知らざるなり。俄然として覚むれば、すなわち遽遽然として周なり。知らず周の夢に胡蝶と為れるか、胡蝶の夢に周と為れるか。周と胡蝶とは、すなわち必ず分あらん。これを之れ物化といふ。」

ある夜、夢の中で蝶になった。

翌朝起きてふと考える。

夢見る私が蝶になったのだろうか?

それとも夢見る蝶が私になったのだろうか?

夢うつつ。

古代人の夢と現実(うつつ)の境界はあいまいで、

たとえば古今和歌集(905)でも多数の夢うつつが詠われる。

夢とこそ いふべかりけれ 世の中に

うつつあるものと 思ひけるかな

寝るがうちに 見るをのみやは 夢といはむ

はかなき世をも うつつとは見ず

前者は紀貫之(834)、後者は壬生忠岑(835)。

ともに現実というものがあると思ってたけど、

この世は夢そのものだったよ、という趣旨の歌。

さらによみ人知らずの一首では(942)、

世の中は 夢かうつつか うつつとも

夢とも知らず ありてなければ

この世は夢か現実(うつつ)か分からない。

たしかに「ある」ようにも見える。

でも、いつかは「なくなる」ものだから、

そもそも「なかった」のかもしれない。

こうした夢と現実が融け合う感覚は、

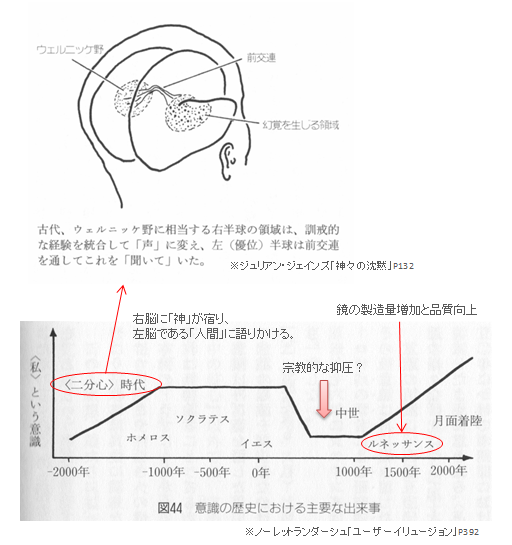

バイキャメラル・マインド(二分心)の名残かも。

ジュリアン・ジェインズが「神々の沈黙」で唱えた

「遠い昔、人間の心は、命令を下す『神』と呼ばれる部分と、それに従う『人間』と呼ばれる部分に二分されていた。」P109

言語を持たない古代人の脳内は、

- 右脳に「神」が宿り、

- 左脳の「人間」へ語りかける

意識が二分された状態だったのでは?という仮説。

でも時代をくだり、言語を手にしてだいぶ経っていても…。

平安末期の流行歌(今様)をまとめた「梁塵秘抄」では、

仏は常にいませども うつつならぬぞあはれなる

人の音せぬ暁に ほのかに夢に見えたまふ

仏は常にいるはずなのに現実には見えない。

人の音せぬ暁に夢の中でこそ現実になると詠われる。

そして夢でしか仏や神に会えないならば、

夢や夢 うつつや夢と わかぬかな

いかなる世にか 覚めむとすらむ

夢はまことに夢なのか、それとも夢が現実なのか…。

なんて和歌が新古今和歌集(1205)に残されている。

この時代でも人々は「胡蝶の夢」の中にいる。

最後に私自身も今年は絶好調で夢の中にいるみたい。

もしかするとホントに七福神が効果あったのかも。。。

コメント