夕立の多い季節。

昔の人たちはどんな感じで空を眺めていたのかな?

和歌をたどってみると、少し奇妙なことが分かった。

新古今和歌集以前に夕立の和歌がほとんどない。

まずはその新古今集(263)から西行法師の一首。

よられつる 野もせの草の かげろひて

涼しく曇る 夕立の空

あたりが暗くなり、急に涼しくなった。夕立前の空模様だ。

そんな今の雷雨前と似た情景が詠まれている。

このほかにも夕立後の月を歌った源頼政の(新古今267)

庭の面は まだかわかぬに 夕立の

空さりげなく 澄める月かな

と新古今集の263~268番に夕立の和歌が収録されている。

でも1205年頃に成立した新古今集の以前に、

夕立の和歌が詠まれなかったのはなぜだろう?

思い当たるのが次の2つ。

- 雷は神の訪れの象徴だから恐れ多くて詠めない

- 平安末期は今と気候が似ていて夕立が多かった

神は何かの音とともにやってくると考えられていた。

「訪れ(音連れ)」であり「雷(神鳴り)」だ。

おそらく神社の幣(ヌサ)のギザギザは雷の形。

でも神を恐れていたとして平安末期はなぜ平気?

気候の方がもっともらしいかも。

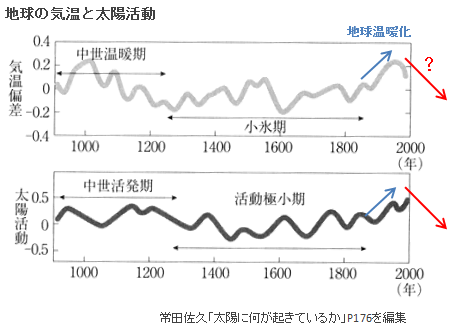

屋久杉の年輪に含まれる放射性炭素を調べることで、

過去の太陽活動を想定する研究が進んでいて、

- 年輪中炭素14測定(名古屋大学)

- 屋久杉を使って1100年前の太陽活動の復元に成功(東京大学)

西暦1000~1200年は今と同じくらい温暖だったみたい。

世界的にも温暖だった時期にあたるんだよね。

つまり太陽活動が活発になり、気温上昇したことで、

平安末期には夏に夕立が起きやすい気候だったのでは?

季節の風物詩となれば、当時の歌人が放っておかない。

というわけで古今和歌集(905年)にはゼロだった夕立が、

300年後の新古今和歌集に現れる理由は気候変動かも。

コメント