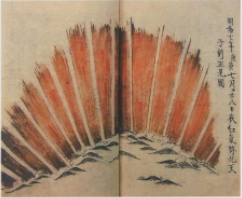

藤原定家「明月記」に残る天文の話題と言えば、

超新星爆発に関する記述だが、オーロラに関するものもあるらしい。

建仁四年正月十九日(西暦1204年2月21日)の記述

「秉燭以後、北ならび艮の方に赤気あり。その根は月の出で方の如し。色は白明にして、その筋遥かに引き、焼亡の遠光の如し。白き色は四五所、赤き筋は三四筋。雲にあらず、雲間に星宿にあらざるか。光はいささかも陰らざる中に、かくの如き白光、赤光相交る、奇にしてなお奇なるべし。恐るべし、恐るべし。」

- 日没後の北から北東の方向の空が赤くなった

- 赤色の根元は月が出たような形で白く明るい

- その筋はまるで遠方で火事があったように見える

- 白色は4、5ヶ所、赤い筋が3,4筋

- 雲ではなく、雲間に見える星座にも見えない

- 光は少しも陰ることはなく、白と赤の光が混じり合っている

古典において「赤気」や「白気」が単独で記述されている場合は、

ただの夕焼けだったり、彗星を表現している可能性もあるとのこと。

しかし明月記のこの記述は赤と白が混じり合う様子や、

燃えるように揺らめいているような表現がされており、

オーロラ観測の記述として間違いないのだとか。

また定家の生きた鎌倉時代初期は、

地磁気の北極が現在よりも日本の方に傾いており、

日本でもオーロラが見えやすい時期だったという。

ふと疑問に思うのがオーロラと言われて思い浮かべる色は「緑」。

定家が見たオーロラがなぜ「赤」なのだろう?

磁気嵐のときに緯度の低い地域で見られるオーロラは「赤」だから。

もしも今の世の中で赤色のオーロラが低緯度の地域で見られたなら、

同時に磁気嵐の影響で変電所が異常をきたし、世界規模の大停電に襲われる。

漆黒の闇の中で赤く光る空を見上げることになるということか。

コメント