古墳の形状の変遷

先日まとめたテレビ番組「英雄たちの選択」では、

後の時代の古墳の形状の移り変わりについても紹介されていた。

蘇我稲目(?~570年)の墓とされる都塚古墳はピラミッド型の方墳。

前方後円墳から方墳への移行の背景には、

蘇我氏が積極的に取り入れようとした仏教があると指摘していた。

四角い段の上に寺院を建てるイメージで方墳にしたのではと。

舒明天皇(593~641年)の墓とされる段ノ塚古墳は八角形墳。

蘇我氏失脚の直前に建てられた古墳時代末期の形状。

- 天下の「八方」を治める

- 万葉集では「八隅知之(やすみしし)」の後には「大王」と詠む

ことから八角が選ばれたのではないかと考えられている。

このように方墳や八角形墳については、何かしらのイメージを想起させるが、

前方後円墳の形状が何を表しているのか、番組では言及されていなかった。

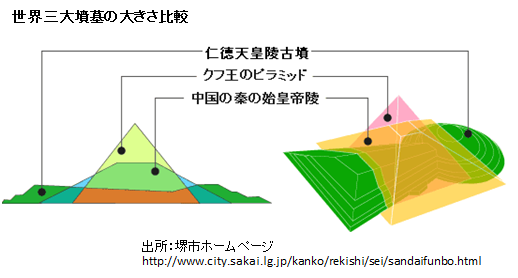

秦の始皇帝陵やピラミッドに並ぶ規模のものまで登場した、

前方後円墳に込められた思想はどのようなものだったのだろうか?

森下章司「古墳の古代史」を読んでみたがこうした疑問は解けなかった。

でも中国・朝鮮との比較が面白かったのでメモしておこう。

中国・朝鮮との比較

中国や朝鮮にも古墳はあるが日本のような特殊な形状の古墳はないのだとか。

「私が倭の古墳のもっとも大きな特徴と考えるのは、墳丘に対する独特の「こだわり」である。前方後円墳という奇妙な形を採用し、かつ三百年近くも継承し続けた。他地域では方墳や円墳といった単純な形がほとんどであることと比較すると、倭においては墳丘が特別な意味をもっていたといえる。」

中国から多数の文物を受け入れていた古代日本だが、

科挙や宦官は導入しないといった取捨選択や、

うちわを扇子に作り替えるといった編集を加えていた。

日本の古墳には東アジアの中でも独特な意味が込められた可能性もある。

同書では古墳の利用法の違いについても言及されている。

「中国の陵園は、亡き王の祭祀を継続してゆくための重要施設だ。後漢代では、庶民の墓でも代々の墓を一定の敷地内に築き、定期的に祭祀・儀礼を行なっている。百済や新羅でも同じ場所に代々の王や一族の墓が継続して築かれており、祖先祭祀がおこなわれていた。」

「倭でも「大王墓系列」や「首長墓系列」と呼ばれるが、何代かにわたってある地域に支配者の墓を統いて築く風習はあった。しかし、それらをまとめ、祖先として祭祀・儀礼をおこなった跡はみつかっていない。あるいは墳墓とは別の場所に設けられていたのであろうか。祖霊祭祀は、宮殿や居館でおこなわれたとみる説がある。」

日本を読み解く方法のようなものを追っている私としては、

古代の人々が何を考え、古墳に日本らしさをこめようとしたのか?

そのあたりが解明される日が来ることを願っている。

コメント