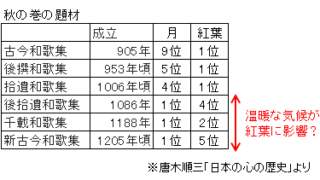

新古今和歌集

新古今和歌集 梅と香と袖の連環/業平「梅の花香をのみ袖にとどめおきて」

伊勢物語の第4段の和歌といえば、古今和歌集の恋五の巻頭にも採られた一首が有名。 月やあらぬ 春や昔の 春ならぬ わが身ひとつは もとの身にして 一般的に目にする伊勢物語は藤原定家(1162〜1241)...

新古今和歌集

新古今和歌集  西行「山家集」

西行「山家集」  古今和歌集

古今和歌集