私たち日本人は時代を超えて、月に憧れをいだいていた。

でも、それはいつ頃からなのだろう?

古代より闇夜を照らす月光は神秘的な印象を与えただろう。

でも日本の神話における、月神の扱いは冷淡なもの。

ギリシア・ローマ神話では、ルナ、セレネー、ディアーナと、

月の女神はゴチャゴチャするほど登場するのに、

古事記でツクヨミノミコト(月読命)の扱いは極めて小さい。

日本人の月への想いがあふれるのは平安時代後期から。

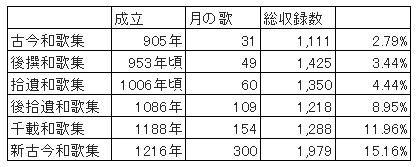

勅撰和歌集における月歌の増加がそれを物語る。

この頃何が起きていたことと言えば、

- 末法思想の蔓延(1052年が末法元年と言われた)

- 武士の台頭による貴族社会の終焉

激動の時代に祈るような想いで見上げたのが月だったのかも。

よろずの事は、月見るにこそ慰むものなれ。(徒然草21段)

ちなみに「桜」と「月」に狂った西行は平清盛と同い年。

西行を境に仏教の「無常観」がうつろいでてきて、

月と桜は日本人にとって、心の主題となったような気がする。

西行は当時の文化人に多大な影響を与えた人物だったから。

コメント

おお!!

早速の「日本人と月」に関する考察、記事にしていただいてありがとうございます(小野小町の「夢歌」についても教えていただき、ありがたく)。

>西行を境に仏教の「無常観」がうつろいでてきて、

月と桜は日本人にとって、心の主題となったような気がする

なるほどそうですね。

西行以降「無常観」から「無常感」も生まれ、文学に反映したようにも思いますし・・・

やっぱり西行かっこいいなあ。

「古人も多く旅に死せるあり」って芭蕉も憧れてましたしね~。

北面の武士というあたりは、女性に人気なのかな?

また何かお題があればコメントください。答えられるようがんばります。

古典のインプットがだいぶ進んだので、自由自在に編集アウトプットできるように修行したいなぁ、と思ってますので。

西行さんの記事も再読いたしました。

「無常感」を感じることが少なくなっていることが、今の時代のような気がします。

季節感が少なくなってきたことと、時代の変化が速く大き過ぎて、相対的に季節の変化が、ゆっくりで小さいものに感じられるようになったのかもしれません。

変な言い方ですが、ノイズか大きくなりすぎて、せっかくの四季というものを捉えそこなうようになっている気がしています。

古典というものを通じて、わたしたちが取り戻せる感性はとても大切で大きなものだろうなぁと思っています。

いつも良質な記事をありがとうございます。

世間では「英語」が重要視されているけど、仕事で本当に必要としている人は、ほんの一握り。英語を読む時間があれば、日本の古典を読んだ方が、世界を読み解く方法に近づくことができる。

なんてことを言っても、なかなか理解されないでしょうね。