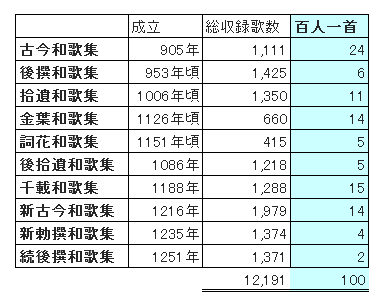

百人一首に収録された和歌の引用元の勅撰和歌集を辿ってみると、

百人一首成立以前の勅撰和歌集からまんべんなく採られていた。

もしかすると撰者とされる藤原定家は、

過去の勅撰和歌集に収録された和歌をだいたい覚えていたのでは?

過去の名歌(本歌)の表現を用いて新たな歌を詠む「本歌取り」。

この手法を得意とした定家であれば記憶力に優れていたに違いない。

この頃と比べると現代はずいぶんと記憶力が軽視されているが、

人の発想や創造の方法は今も昔もあまり変わっていないはずだ。

たとえば不朽の名著、ジェームス・W・ヤング「アイデアのつくり方」。

著者が説いたアイデア作成の基礎となる一般原理は、(P28)

- アイデアとは既存の新しい組み合わせ以外の何ものでもない

- 既存の要素を新しい1つの組み合わせに導く才能は、事物の関連性を見つけ出す才能に依存するところが大きい

アイデアは何もないところに天使が舞い降りるようなものではない。

時代を超えて読み継がれる百人一首も既存の和歌の新しい組み合わせだ。

いつの時代も過去に学び、それを編集する力が大切なのだから、

記憶はGoogleまかせという姿勢では、さえない人生になってしまうよ。

コメント