日本文化探究の旅

日本文化探究の旅 新原・奴山古墳群を訪ねて(福岡県福津市)

福岡で新原・奴山古墳群を観賞してきた。宗像大社の近くの古墳をということで深く調べもせずに立ち寄ったが、50基近い古墳が現存する福岡県内でも有数の古墳集中地帯だったようだ。 地面の膨らみを見つけると、な...

日本文化探究の旅

日本文化探究の旅  お薦めの本

お薦めの本  新古今和歌集

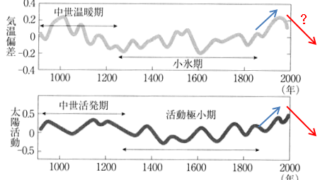

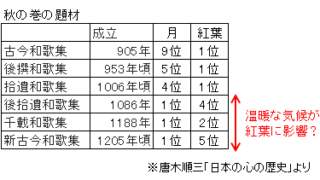

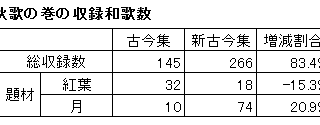

新古今和歌集  日本の歴史と文化

日本の歴史と文化  古今和歌集

古今和歌集  日本の歴史と文化

日本の歴史と文化  めくるめく和歌の世界

めくるめく和歌の世界  新古今和歌集

新古今和歌集