葉を散らす木々や地面に覆う落ち葉。

それが秋から冬に変わる頃の歌人の関心事だった。

西行「山家集」冬の章から何首かピックアップ。

立田姫 染めし梢の 散るをりは

くれなゐあらふ 山川の水

紅葉よる 網代の布の 色染めて

ひをくくりとは 見えぬなりけり

そろそろ紅葉が枯れる時期になった。

立田姫の一首は在原業平の名歌を踏まえての一首。

もう一首は川魚の網に集まる紅葉の葉を詠っている。

木の葉散れば 月に心ぞ あらはるる

み山隠れに 住まんと思ふに

山おろしの 月に木の葉を 吹きかけて

光にまがふ 影を見るかな

西行はやっぱり月が好き。

木の葉が散ると月の光を遮るものがなくなる。

遁世しきれない心の内を照らされることを恥じたり、

月の光に照らされた落ち葉の美しさに気が付いたり。

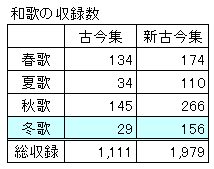

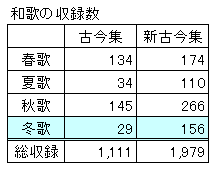

平安時代初期の季節の和歌は春と秋に集中していたが、

古今和歌集(905年)と新古今和歌集(1205年)の300年間で、

春と同じくらい冬にも関心を寄せるようになる。

温暖化の影響で冬を散策しやすくなったせいだろうか。

いずれにせよ冬の情景への関心とともに、

花鳥風月の感覚に寂しさや冷たさが宿るようになり、

それがやがて茶道の「わび・さび」につながるのだろう。

コメント