青色発光ダイオードの開発にノーベル物理学賞。

そうか。ここでも青は人類の憧れだったわけだ。

絵画の世界では青色顔料はラピスラズリ(瑠璃)。

絵画の世界では青色顔料はラピスラズリ(瑠璃)。

大変高価な鉱物で仏教では「七宝」のひとつとされ、

ヨーロッパでは聖母マリアを描く時に使われていた。

ツタンカーメンのマスクの青もラピスラズリだ。

17世紀にフェルメールが作品にラピスラズリを多用。

「真珠の耳飾りの少女」(1665)が有名だね。

フェルメールの死後、莫大な借金があったのは、

ラピスラズリの購入が原因だったのかも。

自然界から青色を取り出すことは難しく、

化学的に青色が作れるようになったのは18世紀。

それがプルシアン・ブルー(紺青色)。

それがプルシアン・ブルー(紺青色)。

- 葛飾北斎「富嶽三十六景」(1823~1835)

- ゴッホ「星降る夜 アルル」(1889)

にはこの青が使われている。

つまり青色を自由に使えるようになってから200年。

人類が絵を描き始めたのは、約5万年前なのに。

だからこそ青は私たちにとって憧れの色なのだ。

文学においても憧れの象徴としての青。

- ノヴァーリス「青い花」(1800)

- メーテルリンク「青い鳥」(1908)

といったあたりがすぐに思いつく。

もっと身近な例では青い空、青い海への憧れ。

そして人生でもっとも大切な時期は青春だ。

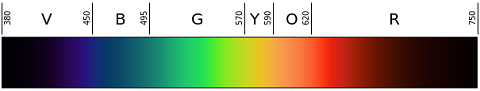

ふと光のスペクトルを見てみると、

波長が短い紫外線の方にいってしまうと有害。

光の安全と危険の間に「青」という色が存在する。

ギリギリのわくわく感が憧れの根底にあったりしてね。

コメント