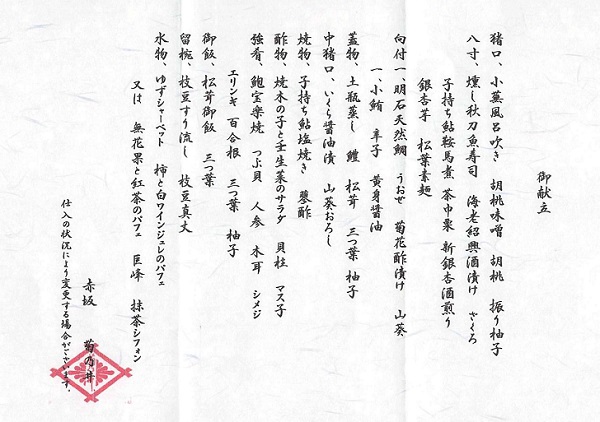

結婚記念日に赤坂・菊乃井で晩ご飯。

京都の本店と赤坂店を往き来する村田吉弘さんが、

赤坂店に立つ日に当たり、松茸の土瓶蒸しについて教わったことをメモ。

松茸の土瓶蒸しの由来は、

- 松茸の産地丹波の郷土料理が原点。

- 土瓶に松茸を入れ、囲炉裏の上にかけていたら、良い出汁が出た。

- 松茸だけでは濃すぎたから、酒で割ったり、ゆずやすだちを絞って飲んだ。

これを京都の料理人が発見して献立に加えた。

でも京都から東へ伝わる段階でおかしな料理になってしまう。

- 本来は松茸の香りを楽しむためのもの。

- 松茸の香りを邪魔する具材を入れてはダメ。だから鱧を合わせる。

- 東京の料理屋で鳥や海老を入れた松茸の土瓶蒸しに驚いた。

- 土瓶に直接、柚子やすだちを絞るのもダメ。香りが消え、出汁が白濁してしまう。

また料理における香りの大切さを

- イチゴの香りをつけた水を飲むと、甘く感じる

- レモンの香りをつけた水を飲むと、酸味を感じる

といった実験結果とともに紹介してくれた。

そういえば「美味しさの脳科学」という本によると、

嗅覚が脳の重要部分につながっているから香りが味わいを決めるのだと。

「前脳辺縁系の嗅皮質に直接送られる嗅覚入力は特異な存在。辺縁系では、嗅対象として表象されたにおい刺激の分散記憶が形成される。つまり辺縁系内の嗅対象は、脳の記憶・情動系と直接連絡しあえる。さらに嗅皮質は脳前部の眼窩前頭皮質に投射し、そこで人間ならではの判断や計画といった脳機能にかかわる最高中枢と連絡する。」

今後、脳科学の研究がより美味しい料理を生み出していくのだろうか?

でも食材の性質や調理プロセスを分子レベルでの解明を目指す研究者が、

「大切な人においしい料理を作りたいとき、料理の風味や見た目だけでなく、食べる雰囲気、その人が培ってきた食習慣までも考慮することが、実は大切なことなのです。相手の心情をおもんばかることが、感動的なおいしさを生み出す原動力なのでしょう。」(石川伸一「料理と科学のおいしい出会い」)

と言うように、科学だけで美味しさを語ることもできないのだろう。

コメント