「ジャパンブルー」という言葉とともに、

ごくまれに 日本の色が「青」や「藍」のように語られる。

「日本は神秘なブルーに満ちた国」

by 小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)

明治時代に来日した外国人が日本の藍染めを称賛したのがきっかけだが、

青への憧れは世界共通で、染色技術は日本に限ったものではない。

藍染めの歴史と文化

染色家の吉岡幸雄氏が書いた「日本の色を知る」を参考に、

藍染めの歴史と文化をざっくりまとめてみよう。

約2,300年前に書かれた中国古典の「荀子」の一節(勧学篇)には、

すでに藍染めが行われていたことを示す記述がある。

学は、もって已むべからず。

青は藍より出でて藍より青く、

氷は 水これを為して、水よりも寒し。

学問を途中でやめてはいけない、と諭すために、

青は原料となる藍よりもいっそう鮮やかな青色になり、

氷は元になる水よりも、もっと冷たくなるように、

努力すればするほど成果が出るものなんだよ、という説いたもの。

藍の染料に使われる植物は地域によって様々だが、

赤道に近いほど青色の含有量が多いのだとか。

- インド…マメ科のインド藍(木藍)

- 沖縄、タイ…キツネノゴマ科の琉球藍

- 日本の本州、中国…タデ科の藍

- ヨーロッパ、北海道…アブラナ科の大青

大航海時代に染料としてヨーロッパを席巻したのがインド藍。

17世紀になってイギリスがインド藍の貿易を独占すると、

スペインが中南米で見つけたインド藍で対抗した歴史も。

日本でも飛鳥時代の頃から藍染めの記録は残るが、

全国的に広がったのは江戸時代に入ってから。

- 桃山時代の終わりに渡来した「木綿」が庶民の衣服・寝具の定番に。

- 徳島藩の蜂須賀家が吉野川の氾濫対策に「藍」の栽培を促進。

木綿が赤や紫などの植物染料では染まりにくいが、

藍だけは木綿にもよく染まる性質があったため大人気になった。

おそらく幕末の外国人は藍染めを着た日本人の多さに驚いたのでは?

画家の憧れ「青」

絵画の世界で青色顔料といえばラピスラズリ(瑠璃)。

大変高価な鉱物でめったなことでは絵画に使うことはできなかった。

17世紀にフェルメールが作品にラピスラズリを多用。

「真珠の耳飾りの少女」(1665)が代表的な作品だ。 フェルメールが亡くなったときに莫大な借金があったのは、

フェルメールが亡くなったときに莫大な借金があったのは、

ラピスラズリの購入が原因だったとも言われている。

自然界から青色を取り出すことは難しく、

化学的に青色が作れるようになったのは18世紀になってから。

それがプルシアン・ブルー(紺青色)。

- 葛飾北斎「富嶽三十六景」(1823~1835)

- ゴッホ「星降る夜 アルル」(1889)

にはこの青が使われている。

人類が絵を描き始めて約5万年経つとされるが、

青色を自由に使えるようになってたったの200年にすぎない。

画家にとっては藍染め以上の憧れの色だったと言えるだろう。

危うさが心をつかむ?

青や藍はなぜ私たちの心をつかむのか?

単に青い空や青い海への憧れなのだろうか?

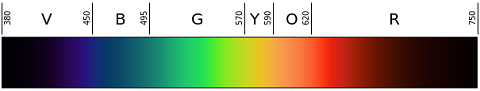

ふと光のスペクトルを見てみると「青」は危うい。

人に有害な紫外線の方の波長に入る直前に青がある。

安全と危険の間という危うさが人を惹きつけるのかもしれない。

コメント