昨日の「投資信託にもブランドイメージを!」の続きで、

頭の整理を兼ねて投信ビジネスの変遷を図解してみた。

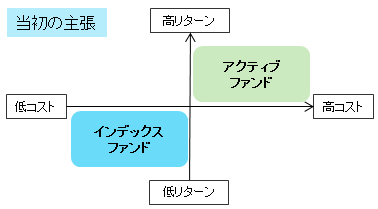

プロが企業を調査・選別して投資するアクティブファンドは、

手間がかかる分、運用費用(信託報酬)は高めだけど、

インデックス指標より高い利益が望めるからね!との主張だった。

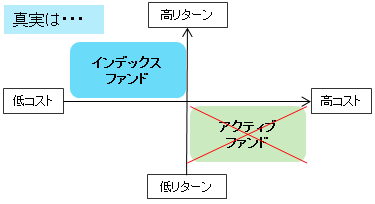

でもボーグル氏の創立したバンガード社のインデックスファンドに、

化けの皮をはがれ、アクティブファンドは存在意義を失った。

もっとも私の仮説ではアクティブ運用そのものの崩壊ではなく、

顧客との信頼構築に失敗したことが背景にあるのだが。

→関連記事:コラボ投資がアクティブ運用復権の切り札(12/06/10)

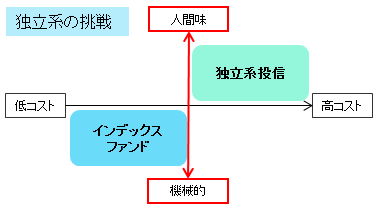

そして1999年のさわかみファンドにはじまる独立系投信は、

これまでの軸を変更することで新たな風を吹き込んだとも言える。

投資信託に個性を持たせるブランド戦略を持ち込んだんだ。

ブランドの提示するイメージが顧客の心を掴むことができれば、

特に愛着の強い2割の顧客が売上の8割を占め(20:80の法則)、

その維持コストはもちろん新規顧客を獲得するよりも安く、

さらには口コミ宣伝の情報発信源にもなってくれる。

こういったことが投信業界でも成り立つのか興味深いところ。

というか成り立たなければ、独立系投信の存続は危うい。

ブランドアイデンティティを確立できたものだけが生き残るだろう。

そしてリターンはどうなっているのか? こちらも興味深い。

コメント

軸のすり替えによる独立系投信の市場参入は的を得た表現でなるほどと感じました。たしかにリターンは結果としてついてくるものですから、マーケティング戦略の軸に据えることは難しいですし。

他の記事も読ませていただくと管理人さんの守備範囲が謎ですが(←広すぎて驚き!という意味で)、ブランド戦略の話ももう少し聞かせてください。

リターンのことを言い始めると究極的には

・インデックスファンド

・自分で個別株投資

の二択になってしまうからリターン以外の何かを訴えるしかないかと。

ちなみに私はさわかみファンドに学ばせてもらって個別株投資に移行したので、独立系投信には投資教育の担い手としても注目しています。

ブランド戦略の話ですか…。

投資好きが狂じて経営学修士もっとるんですが、輸入物の経営学で唯一まともだったのがブランド戦略だった気がするので、たまにお話ししましょうかね。

どの世界にもブランド戦略があり、ブレない確固たる信念を貫き通し、顧客に価値あるものを提供していく会社だけが、生き残っていくのだと思います。

それが日本の投信業界には少ないのではないでしょうか?

アップルやP&GやGEやディアジオ・モエ・ヘネシー、ユニクロや楽天やや東レや金剛組や歌舞伎の中村座。

成長産業も斜陽産業も自分の立ち位置・信念を理解し、時代や顧客ニーズに合わせ変化していき、生き残っています。

翻って日本の投信を含めた金融業界は・・・。

信念もなく上っ面だけをなぞったモノマネ品・粗悪品が多い様な気がします。

証券最大手の野○證券の迷走もそういった事が関連しているのではないでしょうか?

なかにはちゃんとしたブランドアイデンティティをもった金融会社もあります。

遅かれ早かれ、ブレた会社は淘汰されていくのが資本主義の摂理の一つ。

日本のオレの金融会社だからこそできるんだぜぇ~ってところを一日でも早くみせてほしいと思います。

(ネット系金融会社の一部は希望の光かも…?)

稚拙な駄文、失礼いたしました。

どんな投信会社に生き残って欲しいか、個人投資家の側からも意見していかないといけないのだろうなぁ、と最近思います。批判するのはエネルギーが必要でめんどくさいんですけどね。

でも投信会社をはじめとする金融業界って、他の業界で当たり前のマーケティング(超基本の顧客重視から)を持ち込むだけで、劇的に変えられそうなのでおもしろい存在ではあります。