近年の日本は「グローバル化」という言葉を前にすると、

「グローバル化=海外のグローバル・スタンダードに合わせる」

ってイメージにとらわれ、自虐・思考停止になるのがよくないトコ。

本来、グローバル化には多様な方法があることは、

スポーツを例に(サッカー型・柔道型・相撲型)、 以前説明したよね。

→ スポーツに見るグローバル化のかたち(11/12/07)

歴史的な背景も振り返っておいた方がいいかもしれない。

はたして日本はグローバルなものと、どう向き合ってきたのか?

日本史上、最初のビックイベントは漢字伝来だろう。

古代日本は固有の文字を持たない無文字社会だった。

そこへ弥生~古墳時代に中国からの移民が漢字を日本へ持ち込んだ。

当時の日本人は渡来人の漢字の発音と自分たちの発音をつき合わせ、

漢字一文字に和音をあてて「万葉仮名」を生み出した、とされている。

(ちなみに漢字の「音読み」はこの頃からの伝統なんだよ。)

でも日本の人口推移からすると、これは実に奇妙な選択だった。

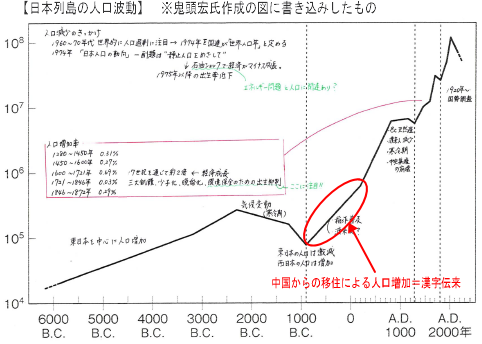

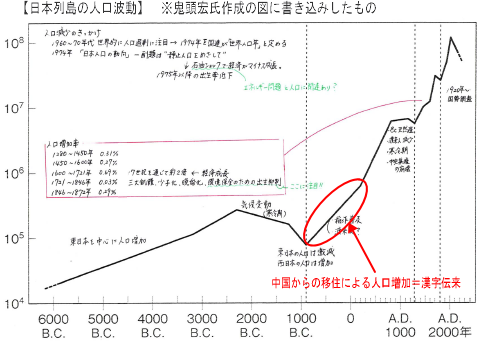

※下記図の拡大版を見たい方は→PDFファイル(210KB)

赤く印をつけた人口10万人から100万人への増加過程において、

中国大陸からの移住者は数十万人に及ぶとする説もあるらしい。

漢字、中国語を使う移民だらけの国になったにもかかわらず、

日本独自の万葉仮名を創る異常な遠回り…これは一体???

当時の日本で何が起きたのか知るよしもないが、

- 津波のように押し寄せた漢字・中国語に席巻されなかった

- 漢字をもとに独自の文字を生み出すことで自分のものにした

これが漢字というグローバル・スタンダードを前にした日本の選択。

日本にとってのグローバル化を考えるときに思い出したい歴史だよ。

コメント

海外から流入した文化を貪欲に取り込んで、自分たち流に

アレンジして定着させる文化は遥か昔からのことだったん

ですね。

戦国期の渡来人文化(南蛮文化)の人気と、それを手本に

発展した和洋折衷文化、明治の文明開化以降の和魂洋才に

代表される海外の技術と文化のいいとこ取りによる発展。

そして戦後の海外の技術を取り入れての加工貿易と、それを

ベースにした技術立国化。

あと、世界中の色んな料理を、おいしいものなら何でも取り入れ、

気がついたらアレンジ後に日本食化した料理の数々。

日本とは、現状ほぼ単一民族ながら、色んな文化を取り入れる

ことについては多民族国家にも負けない珍しい国だと改めて

実感した次第。

製造業の観点だと「うちわ→扇子」が最初の日本流かな。

http://www.pixy10.org/archives/944964.html

外から来たものに独自の編集を加えなければ気が済まないのが日本2000年の歴史ってとこでしょうか。